Ramainya Debat Mengenai Kebijakan Nuklir Jepang. Di tengah ketegangan geopolitik yang semakin memanas di Asia Timur, Jepang kembali dihadapkan pada perdebatan panas seputar kebijakan nuklirnya. Pada pertengahan November 2025, Perdana Menteri Sanae Takaichi memicu gelombang kontroversi dengan menyatakan keraguannya terhadap komitmen penuh pada Tiga Prinsip Non-Nuklir—tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang. Pernyataan ini, yang disampaikan di depan parlemen, bukan sekadar slip lidah, melainkan sinyal potensi perubahan besar dalam strategi keamanan nasional. Ancaman dari uji coba rudal Korea Utara dan ekspansi militer China membuat sebagian kalangan mendesak peninjauan ulang, sementara kelompok anti-nuklir dan korban bom atom Hiroshima-Nagasaki mengecamnya sebagai pengkhianatan terhadap sejarah tragis bangsa. Debat ini bukan hanya urusan elit politik; ia menyentuh hati nurani rakyat Jepang, yang selama puluhan tahun bangga dengan identitas sebagai satu-satunya negara yang pernah dibom atom. Saat ini, dengan tinjauan strategi keamanan nasional dijadwalkan selesai akhir 2026, pertanyaan mendasar bergema: apakah Jepang siap mengorbankan prinsip damai demi deterrence yang lebih kuat? BERITA BOLA

Latar Belakang Kebijakan Non-Nuklir: Ramainya Debat Mengenai Kebijakan Nuklir Jepang

Tiga Prinsip Non-Nuklir bukanlah kebijakan baru; ia lahir dari luka mendalam Perang Dunia II. Dideklarasikan oleh Perdana Menteri Eisaku Sato pada 1967 dan diformalkan pada 1971, prinsip ini menjadi fondasi identitas pasca-perang Jepang, yang menjunjung konstitusi pasifis. Dokumen Strategi Keamanan Nasional 2022 secara tegas menyatakan komitmen ini sebagai kebijakan dasar, didukung konsensus nasional yang luas. Namun, realitas geopolitik mulai menggerogoti fondasi itu. Jepang bergantung pada “payung nuklir” Amerika Serikat untuk perlindungan, meski hal itu bertentangan dengan larangan masuknya senjata nuklir. Sejarah mencatat pengecualian rahasia: pada 2010-an, kementerian luar negeri mengakui adanya kesepakatan diam-diam dengan AS yang membolehkan kapal selam bersenjata nuklir singgah di pelabuhan Jepang. Kini, di bawah pemerintahan Takaichi, perdebatan bergeser dari pengakuan diam ke revisi terbuka. Faktor pemicu termasuk invasi Rusia ke Ukraina, yang menunjukkan batas deterrence nuklir, dan kekhawatiran atas keandalan janji AS di era ketidakpastian global. Bagi banyak warga, prinsip ini bukan sekadar aturan; ia adalah janji kepada 99.000 korban bom atom yang masih hidup, mayoritas berusia lanjut, yang melihatnya sebagai warisan damai.

Argumen Pendukung Revisi Kebijakan: Ramainya Debat Mengenai Kebijakan Nuklir Jepang

Pihak yang mendukung perubahan datang terutama dari kalangan penguasa dan pakar keamanan. Mereka berargumen bahwa lingkungan ancaman saat ini—dengan Korea Utara yang rutin meluncurkan rudal balistik dan China yang memperbesar arsenal nuklirnya hingga ribuan hulu ledak—menuntut adaptasi cepat. Takaichi sendiri, dalam bukunya tahun lalu, menyebut larangan masuknya senjata nuklir sebagai “tidak realistis”, karena bisa menghambat kunjungan kapal selam AS ke pelabuhan Jepang, yang esensial untuk deterrence efektif. Partai Liberal Demokratik, yang memegang kekuasaan, berencana membahas tinjauan menyeluruh pada strategi keamanan, termasuk potensi “nuclear sharing” di mana Jepang berpartisipasi dalam perencanaan nuklir AS tanpa memiliki senjata sendiri. Pendukung seperti anggota parlemen Rui Matsukawa menekankan bahwa Jepang bisa memproduksi perangkat nuklir dalam waktu singkat—mungkin kurang dari setahun—jika diperlukan, meski pengembangan sistem pengiriman butuh lebih lama. Mereka melihat revisi ini sebagai langkah pragmatis untuk memperkuat aliansi AS-Jepang, terutama setelah sikap tegas Donald Trump terhadap sekutu yang memicu keraguan. Bagi kelompok ini, menjaga status quo berarti membiarkan celah keamanan yang bisa fatal, di mana deterrence AS yang melemah akibat kemampuan serangan balik China dan Korea Utara.

Reaksi Oposisi dan Dampak Sosial

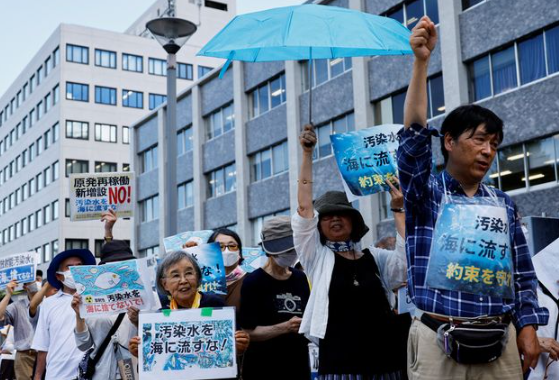

Di sisi lain, gelombang protes datang deras dari masyarakat sipil dan oposisi. Kelompok seperti Peace Boat dan Network for Nuclear Weapons Abolition menyebut pernyataan Takaichi sebagai “kejutan besar” yang melukai korban bom atom. Akira Kawasaki, aktivis terkemuka, menyoroti bahwa parlemen telah mengesahkan resolusi pendukung prinsip non-nuklir, dan perdana menteri masa lalu selalu mengulanginya di peringatan Hiroshima-Nagasaki. Protes jalanan meletus sejak 11 November, dengan ribuan warga menuntut Takaichi mundur dari sikap ambigu. Oposisi parlemen menuduh pemerintah mengabaikan konsensus nasional, sementara pakar seperti Satoshi Takano dari Citizens’ Nuclear Information Center memperingatkan risiko proliferasi yang bisa memicu lomba senjata regional. Dampaknya meluas: survei menunjukkan mayoritas rakyat masih mendukung prinsip non-nuklir, meski kekhawatiran keamanan naik. Internasional pun bereaksi; upaya Jepang di NPT 2026 bisa terhambat, karena jarak diri dari Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons pada Maret 2025 sudah menuai kritik. Debat ini memperlemah citra Jepang sebagai “jembatan” antara deterrence dan penghapusan nuklir, berpotensi merusak diplomasi multilateral.

Kesimpulan

Debat mengenai kebijakan nuklir Jepang mencerminkan dilema mendalam antara trauma sejarah dan tuntutan masa kini. Sementara pendukung revisi melihatnya sebagai keharusan untuk bertahan di tengah badai geopolitik, oposisi mengingatkan bahwa mengorbankan prinsip damai berisiko mengikis jiwa bangsa. Di bawah tekanan tinjauan 2026, pemerintah Takaichi harus menavigasi lautan opini ini dengan hati-hati, membangun konsensus melalui dialog terbuka daripada keputusan sepihak. Pada akhirnya, pilihan Jepang tak hanya soal senjata, tapi visi masa depan: apakah tetap sebagai pembela perdamaian global, atau bergeser ke realisme yang lebih keras. Apa pun jalannya, perdebatan ini mengajak seluruh dunia merenungkan biaya deterrence di era nuklir yang tak pasti.